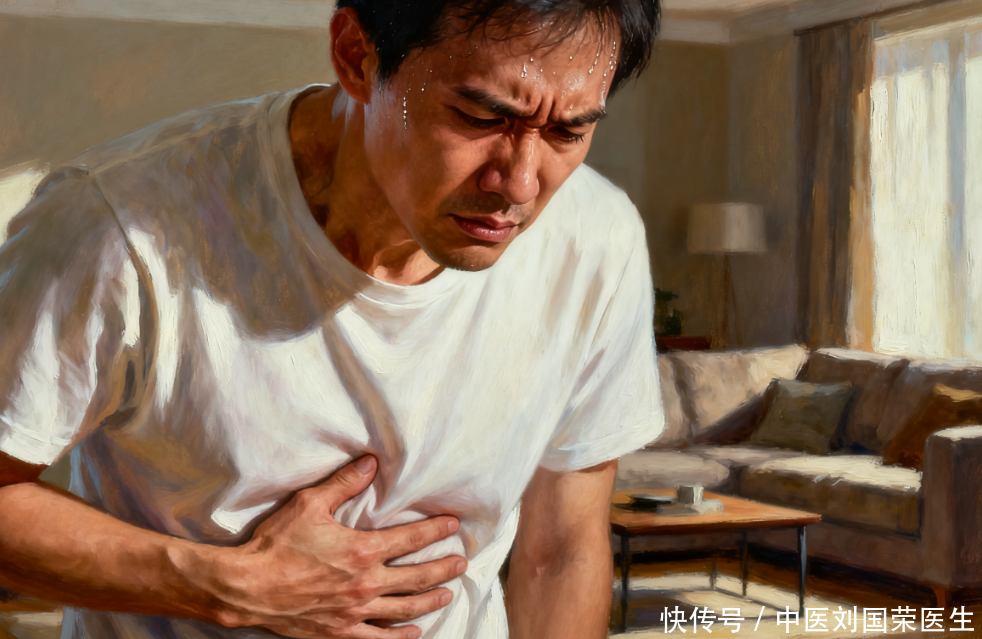

在快节奏的生活里,胃成了最容易“受气”的器官。有人工作压力一大就胃疼;有人情绪一波动,立刻出现反酸、灼热或隐痛;更有甚者,一场高压期过后,检查才发现胃黏膜已经被应激撕开了缺口——这便是应激性溃疡。它往往悄无声息地形成,却能在极短时间内让人食欲下降、睡眠紊乱、精神疲乏。许多人在疼痛来临时以为只是胃炎复发,却忽视了背后那种由心理与生理双重压力引起的深层伤害。其实,只要能稳住胃的“防线”,身体的恢复远比想象中快,整个人也会重新找回平衡与力量。

应激性溃疡为何与压力有关?

应激性溃疡为何与压力有关?很多人以为胃病只是吃得不规律,但应激性溃疡的出现更多是情绪与神经反应的产物。当身体长时间处在高压状态,大脑会通过神经系统释放应激激素,这些物质一方面让血管收缩、胃血流减少,另一方面刺激胃酸过量分泌。胃黏膜在双重打击下变得脆弱,防御层被破坏,酸液便开始腐蚀组织,最终形成溃疡。

这一过程像是一场内部战争——情绪是导火索,激素是信号弹,而胃黏膜成了首当其冲的战场。倘若未能及时加以干预,溃疡所造成的影响不容小觑。它不仅会对消化吸收功能产生不良作用,更有引发消化道出血与感染等严重后果的潜在风险。学会“护胃”其实就是在帮身体关闭过度反应的闸门,让神经、激素与消化系统重新对话。

护胃得当,身体最先有哪些改善?

护胃得当,身体最先有哪些改善?当人开始规律饮食、减少刺激物、并用心调节情绪时,身体的修复力往往超出预期。首先是疼痛减轻。胃黏膜一旦有机会自我修复,反酸和灼痛的频率就会明显下降,进食变得不再惧怕。其次是睡眠质量提升。胃不再夜里作乱,神经系统也获得喘息,入睡更快,梦境更浅,第二天醒来不再带着沉重的疲惫。最后是精神状态转好。胃肠功能恢复后,营养吸收改善,大脑能量供应充足,整个人的思维与情绪稳定性都会提升。

哪些生活细节能让胃真正“松口气”?

哪些生活细节能让胃真正“松口气”?护胃不一定靠药,更多靠生活中的微调。吃饭要有“温度”——不过冷不过烫,不过饱不过急。食物的质地也要温和,如粥类、蛋羹、软饭能减轻胃壁摩擦;刺激性调料和咖啡因饮品则宜暂避。

除了饮食,作息与心态是另两道关键防线。深夜加班、情绪压抑、暴怒抑或焦虑,都会成为胃的隐形压力源。每天抽出十分钟散步或静坐,给自己一点脱离节奏的空白时间,让神经有机会降速,是最自然的“药方”。此外,进食时少看手机、细嚼慢咽,不仅能帮助消化,也能让神经信号在“吃得饱”和“吃得舒服”之间取得平衡。

调节压力,是护胃的真正核心吗?没错。再好的饮食与药物,如果心情始终紧绷,都难以让胃真正休息。胃与大脑借由神经纤维紧密相连。当人处于紧张状态,胃部会不自觉收缩;而一旦产生焦虑情绪,胃酸的分泌量便会增多。长期如此,胃壁的微循环被扰乱,修复速度变慢。

有研究显示,学会通过呼吸、放松或兴趣转移来调节情绪的人,应激性溃疡的复发率显著降低。那种“心一松,胃就不痛”的体验,其实是神经系统放下防备的自然反应。真正的护胃,是让身体与心理彼此温柔地和解。

应激性溃疡并非不可逆的病,它更像是一种提醒——提醒人不要让情绪和压力吞噬健康。真正的恢复,从规律的三餐、放松的心情、稳定的作息开始。若能在每个小日常里对自己稍加怜惜,胃自然会以平静的方式回馈你。学会照顾胃,其实就是在学会照顾生活的节奏。当身体与心态同频时,健康的力量,往往就在不经意间悄然回归。

最大配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。